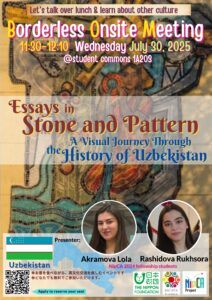

14-я встреча Borderless Onsite состоялась в среду, 30 июля 2025 года.

На сессии были исследованы глубокие связи между архитектурой и идентичностью Узбекистана через презентацию под названием «Безмолвный язык камня: прослеживая идентичность Узбекистана через архитектуру».

Презентация, подготовленная стипендиатами NipCA Рухсорой и Лолой, показала, как материальные структуры — от древних крепостных городов до тимуридских шедевров и советского монументализма — служили инструментами управления, духовности, идеологии и культурной преемственности. С этой точки зрения архитектурное наследие Узбекистана предстало не просто как визуальное украшение, а как живое свидетельство цивилизационных изменений.

Архитектурные основы Узбекистана были заложены в доисламскую эпоху.

В оазисных государствах Древнего Хорезма архитектура отвечала как на вызовы изобилия, так и на угрозы. Памятники, такие как Топрак-кала и Джанбас-кала, демонстрируют пространственную логику, сформированную двумя силами: плодородием орошаемых земель и опасностью набегов кочевников. Архитектура этих мест подчеркивала оборону, управление и визуальный контроль над территорией. В то же время, в южном регионе Термез, буддийские комплексы, такие как Фаяз-Тепе, воплощали противоположный идеал — сосредоточенность на духовной жизни, монашеской дисциплине и уединении.

Приход ислама в Центральную Азию радикально переосмыслил архитектурное пространство.

Приход ислама в Центральную Азию радикально переосмыслил архитектурное пространство.

Начиная с VIII века, города начали перестраиваться в соответствии с исламскими представлениями о сообществе, законе и сакральном порядке. При Караханидском и Хорезмийском государствах появились новые архитектурные формы: мечети, медресе, мавзолеи и минареты. Эти сооружения были не только религиозными объектами, но и культурными опорами, закрепляющими общие ценности в структуре повседневной городской жизни. Геометрия, каллиграфия и свет использовались не как украшения, а как средства духовного размышления.

Тимуридский период (XIV–XV века) возвел исламскую архитектуру до космического уровня.

Архитектура стала выражением династических амбиций и метафизического мировоззрения. Такие здания, как медресе Шер-Дор и мавзолей Гур-Эмир, строились в монументальных масштабах, сочетая симметрию, цвет и каллиграфическое мастерство, чтобы выразить гармонию между духовной и мирской властью. Широкое использование бирюзовой плитки, куполов с мукарнасами и символической геометрии отражало не только эстетические достижения, но и теологическое понимание мира, стремящегося отразить небесный порядок на земле через архитектуру.

XIX век ознаменовался сдвигом в сторону европейских форм под влиянием Российской империи.

С включением Центральной Азии в состав Российской империи архитектура стала служить интересам колониального управления и экономической инфраструктуры. Появились новые типологии зданий: железнодорожные станции, банки, резиденции для имперской элиты. Дворец князя Романова и ташкентский филиал Государственного банка империи служат примерами этого периода, когда неоклассические фасады и прямоугольная городская планировка накладывались на исламские городские ландшафты. Однако эти сооружения не уничтожили местную идентичность, а, скорее, добавили новый архитектурный язык, отражающий визуальные переговоры между колонизатором и традицией.

В советский период архитектура стала средством идеологической проекции, однако локальная адаптация сохранилась.

XX век принес совершенно новую эстетику: массовое жилье, монументальные государственные здания и акцент на функциональную унификацию. Однако архитектурное выражение Узбекистана не исчезло под гнётом стандартизации. Такие здания, как Государственный академический театр оперы и балета имени Навои, частично построенный японскими военнопленными, и Ташкентское метро с его богато украшенными станциями, интегрировали узбекскую символику в социалистический модернизм. Особенно выделяется Государственный музей истории Узбекистана, где абстрактные геометрические формы и символический куб — олицетворение вечности в восточной космологии — были использованы для объединения традиционного смысла с современным архитектурным языком. Здесь идеология не просто навязывалась, а переосмысливалась и локализовалась.

Современные пространства в Узбекистане также сохраняют память о международной истории и человеческих связях.

Два конкретных примера иллюстрируют пересечение архитектуры и послевоенной межкультурной истории. В Янгиабаде небольшой музей увековечивает вклад японских военнопленных в восстановление Узбекистана после Второй мировой войны, напоминая посетителям о тихой стойкости и общей человечности. А в Риштане, городе, известном своей керамикой, японская языковая школа была основана благодаря дружбе местного мастера и японского бизнесмена. Эти места, пусть и скромные, формируют «тихую архитектуру памяти» — нематериальную, но прочную — и демонстрируют, как архитектура может отражать не только национальную идентичность, но и транснациональное сочувствие и сотрудничество.

Презентация завершилась утверждением архитектуры как живого свидетельства движущейся идентичности.

Здания Узбекистана — это не просто символы прошлого; они воплощают продолжающийся диалог между традицией и современностью, сакральным и политическим, локальным и глобальным. Будь то из глины, плитки, бетона или человеческих отношений, архитектура Узбекистана продолжает говорить — не только языком камня, но и языком духа, памяти и связи.