オトゥクルベクキジ・アクライ

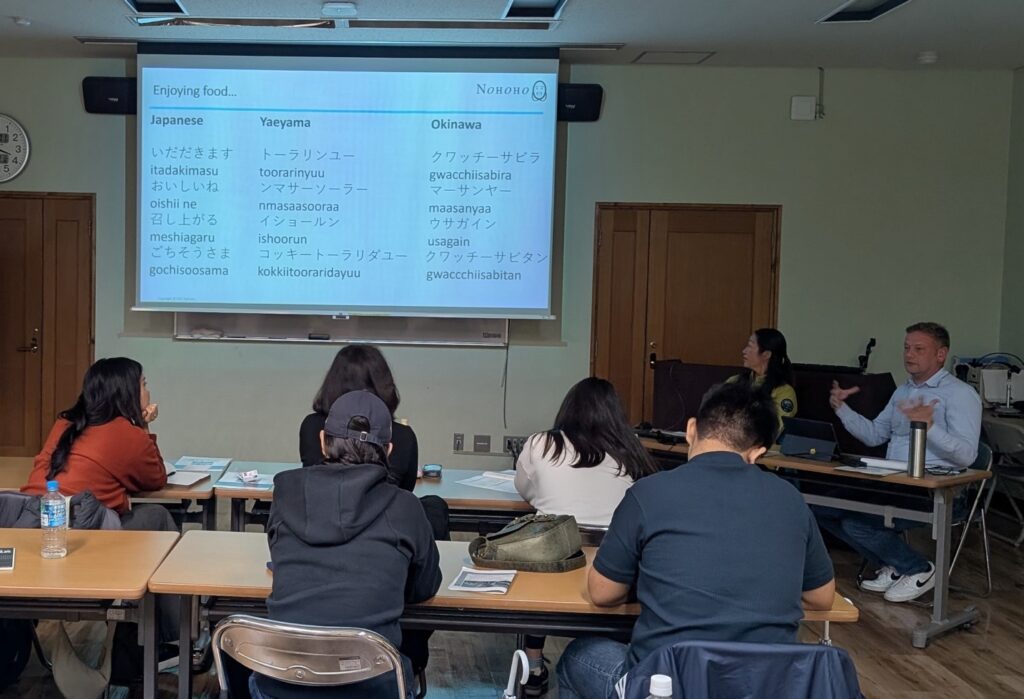

このエッセイでは、八重山諸島への研修旅行の一環として行われたエリック・ファン・レイン氏の講義での私の個人的な発見を皆さんにお伝えしたいと思います。八重山地方は沖縄や日本本土とは大きく異なります。私たちはエリックさんの講義に参加する機会に恵まれ、八重山地方の歴史、言語、文化的景観に浸ることができました。

歴史

八重山の歴史は、さまざまな出来事に富んでいました。島民は、地元の抵抗を象徴するオヤケアカハチの乱、薩摩の侵略、明和の大津波を経験しましたが、琉球王国の廃止と沖縄県の誕生は、さらに大きな変化をもたらしました。最近では、米国の占領の終結が再生の瞬間を意味しました。島々は14世紀以来政治的、環境的、社会的変化に直面してきました。1500年代に琉球王国が設立された後も、適応を続けてきました。エリック・ファン・レイン氏は、言語が歴史を伝えることを示してくれました。

危機に瀕した言語

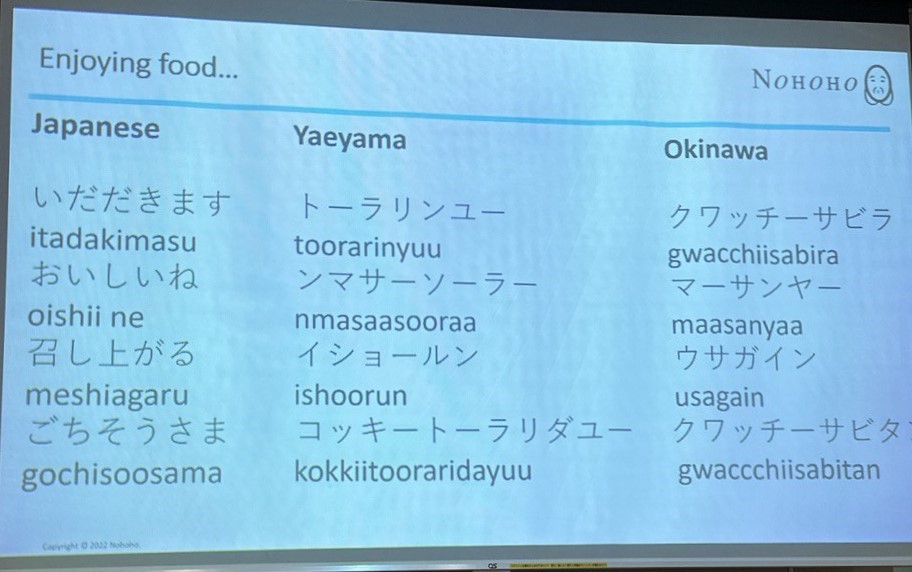

日琉語族に属する八重山語族には、方言が豊富にあります。八重山方言、登野城方言、大川方言、荒川方言など4つの村方言があります。さらに、600の村に600の方言が存在します。現在、ユネスコは6つの琉球語を認定しており、保存活動の緊急性を強調しています。言語は単なる言葉ではなく、文化の担い手であり、物語、歌、祭りの儀式、その他の口頭伝承の器であり、八重山の人々の文化的魂を形成しています。言語は教科書に保存されるものではなく、それを共有する話者がいる限り存在します。言語が消滅すると、その言語を通じて世界を理解する方法も消滅します。演習の一環として、八重山方言での自己紹介の仕方を学ぶことで、言語と関わるための小さな一歩を踏み出しました。

持続可能な遺産についての考察

この経験は、文化的な豊かさを超えて、言語の保存、観光、持続可能な開発の交差点に関するより広範な疑問を提起しました。文化が八重山の重要な資産であるならば、没入型文化体験の一部として先住民族の言語を中心とした持続可能な観光モデルが生まれる可能性はあるだろうか?このようなモデルは、地域社会に経済的機会を提供すると同時に、言語保護のインセンティブにもなる可能性があります。この視察は、無形遺産、先住民族の知識移転に関する私の修士論文と一致していたため、私にとって非常に重要でした。そこで私は、世代間の知識の伝達をどのようにサポートできるのか、という疑問を抱きました。若者が先祖の言語的・文化的豊かさを受け継ぐために、家族、学校、コミュニティはどのような役割を果たすのでしょうか? 口承研究や先住民の知識に携わる私たちにとって、八重山の経験は貴重な洞察を与えてくれます。ニュアンス、感情、文脈を十分に尊重しながら、口承の伝統を適切に文書化するにはどうすればよいでしょうか?

有意義な投資

私にとって、この旅は言語や文化が危機に瀕しているときに何が問題となるのかというシナリオに身を置く体験でした。このプログラムを可能にしてくださった方々の寛大なサポートのおかげで、私たちは知的な面だけでなく、個人的な面でも、言語と文化の保存の課題と機会に取り組むことができました。この経験は、私に知識だけでなく、責任感と多くの考える材料を残してくれました。