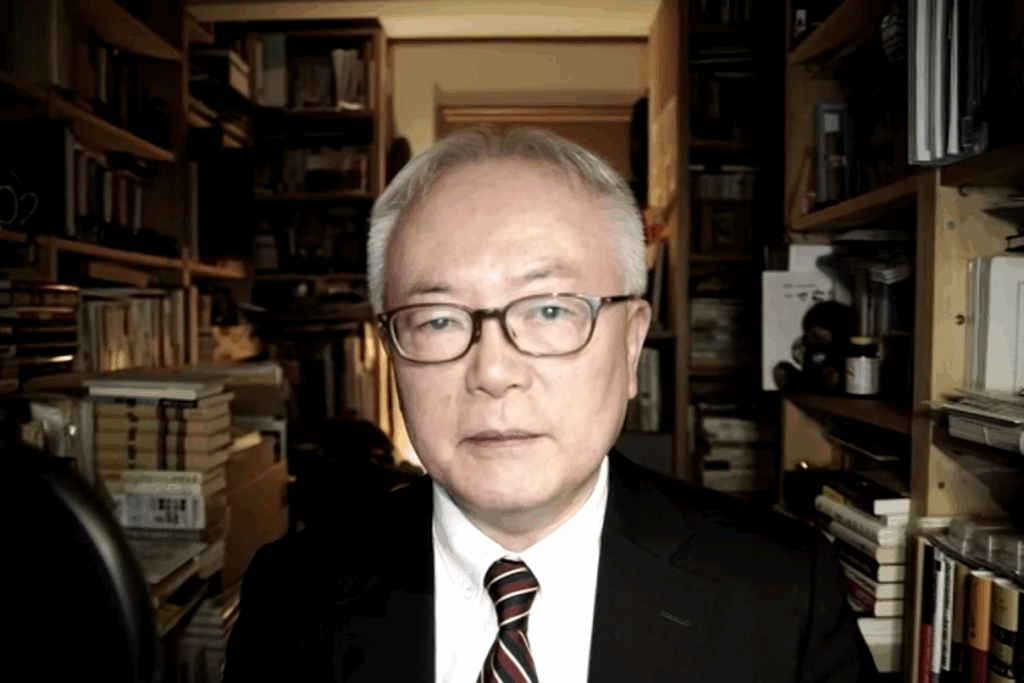

2025年2月21日(金)、第52回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。筑波大学特命教授である谷口智彦氏を講師にお招きし、「価値の言辞と日本外交 いつから・これから」と題する講演をしていただきました。

2025年2月21日(金)、第52回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。筑波大学特命教授である谷口智彦氏を講師にお招きし、「価値の言辞と日本外交 いつから・これから」と題する講演をしていただきました。

谷口氏は「日経ビジネス」記者として長年活躍された後、2005年に外務省に本採用で入省されました。麻生太郎外相、安倍晋三総理(いずれも当時)のスピーチを手掛けられたご経験があります。2008年に退任後、JR東海常勤顧問や明治大学での客員教授などの数々の要職を経て、第二次安倍政権では内閣官房参与として安倍晋三総理大臣の外国向けスピーチを担われ、日本の外交政策の発信において重要な役割を果たされました。

今回の講演では、2005~2008年頃に起こった日本の外交の仕方の変化を、時代的背景を含め俯瞰的に、また内部からの視点でお話しいただきました。

2005年頃以前の日本の外交は「価値の項目」には一切触れず、相手国の人々が自立できるよう教育支援を行うことが中心でした。当時の日本は、車やカラーテレビ、半導体などを生産できる数少ない国で、経済的にも産業的にも世界のトップを走っており、単なる金銭的援助ではなく「人づくり」を通じた支援を行っていました。

しかし、そのやり方が通用しなくなる転機が訪れます。谷口氏は、世界の経済紙における日本と中国の扱いの変化に注目し、2004年に注目の中心が日本から中国へ移り、その差は年々広がっていると述べました。中国の経済発展は著しく、軍事拡大も急速に進み、2010年には名目GDPで日本を追い抜きました。こうした状況の中、日本は初めて「私たちは何者か」「日本とは何か」を世界に語る必要に迫られるようになったといいます。

ちょうどその転換点で、谷口氏に白羽の矢が立ち、日本の外交について講演用スピーチを書くことになりました。そして、日本が初めて「価値の言葉」を用いて世界に発信する場に立ち会います。代表的なのが、麻生太郎氏による「自由と繁栄の弧」というスピーチで、「民主主義」という言葉が明確に使われました。また、民主主義に抵抗を感じる国々に配慮し、「グッドガバナンス」という言葉で価値を伝える工夫も紹介されました。

さらに、中堅以上の官僚に教育を施し、「グッドガバナンス」の考え方を浸透させる取り組みも紹介されました。20年以上にわたり、中央アジア(ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン)から延べ900名の中堅官僚を日本に招き、教育を行っており、現在では、要職に就く人も出てきています。外交を通じて「未来を信じられる国づくり」に貢献するこうした支援は継続されているものの、実績が十分に知られておらず、谷口氏はもどかしさも感じていると語りました。

また、安倍外交では「自由で開かれたインド太平洋」というコンセプトを掲げ、インド、オーストラリア、アメリカと協力し、「海洋の民主主義」という概念を提唱しました。

外交で「価値の言葉」を避けてきた(Value Shyだった)日本が、自らの価値観を語る国へと変わっていった――そのダイナミックな変化を谷口氏は語ってくださいました。

質疑応答では、以前はなぜ「価値の言葉」は恥ずかしいものととらえられていたのか、外交が上手な国はあるのか、などの質問に対しても分かりやすい解説をしてくださり、講演は学びの多いものとなりました。