海外語学研修ロシア語 C レポート ~温かい国、カザフスタン~

人文・文化学群比較文化学類2年 説田あかり

私は 1 年半第二外国語としてロシア語を学んでいた。勉強をするなかで、ロシア語圏の国に赴き学んだ言語で実際に会話をする機会を得ることで、ロシア語をもっと身につけたいと考えるようになった。また、2024 年秋学期に比較文化学類の授業「中東・中央アジア研究Ⅱ」を通じて中央アジアの文化や歴史について学んだ。そこで、中央アジアはヨーロッパとアジアの交差点に位置し、多様な文化が融合し、さまざまな言語が共存している独自の発展を遂げてきた地域であることを知り、中央アジアに関心を抱い た。カザフスタンは中央アジアのリーダー的存在を担っており、中央アジア最大の国であるが、近代的な発展と伝統的な生活双方の魅力を享受できる。この研修プログラムは、そんなカザフスタンを実際に訪れ、言語や文化を学ぶ絶好の機会であると感じた。ロシア語の実践的な運用能力を向上させられるとともに、中央アジアに対する新たな視点や理解を深めることができると考えたことが、この研修への参加を決意した理由である。

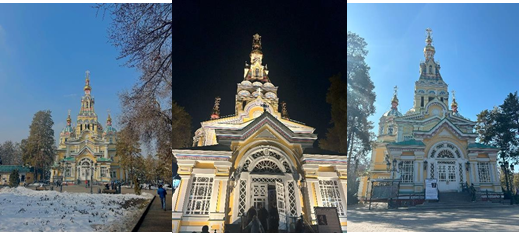

本レポートではカザフスタン(アルマトイ)について特に 2 点考察する。1つ目はカザフスタンの宗教についてである。外務省ホームページによれば、カザフスタンはイスラーム教徒が 69.2%、キリスト教徒が 17.2%、無宗教が 2.3%を占めているという。 (1)カザフスタンで暮らしていると、カザフスタンが多民族・多宗教国家であるということを体感できる。イスラーム教が主流であるため、豚肉を食べることがなかったり、ホストファミリーがラマダンに取り組んでいたりと、イスラーム教の文化に触れることが多かった。しかしカザフスタンの宗教に関する戒律は比較的緩やかである。ラマダンへの参加は自由であり、お祈りや礼拝を行わない人もいる。ホストブラザーも「ラマダンは大人になってから初めてやってみた」と話していた。また、ホストシスターの誕生日にステーキ屋へ行く機会があった際、ホストファミリーに「ラマダンで店がすいているから 4 時に行くよ」と言われてとても驚いた。ラマダンの時期であっても、ホストファミリーはその実施を自由に調整しており、厳密な戒律に縛られているわけではないという印象を受けた。ホストブラザーはこのことについて、「それぞれの心に神様がいる、と思って生活することが大事だ」と述べており、宗教的実践が個人の選択に委ねられているということを感じた。さらにカザフスタンではキリスト教も信仰されている。カザフスタンの街中にはイスラームのモスクだけでなくキリスト教の教会も数多く見られ、キリスト教の存在感も大きい。実際に教会の礼拝に参加してみた際、聖歌隊の歌声と熱心に礼拝する人々のエネルギーと一体感に圧倒され、その荘厳さと美しさに感銘を受けた。カザフスタンの人々は宗教に縛られるというよりも、神を信じるという意味自体に重きを置いているように感じられる。異なる宗教の人々がお互いの信仰を尊重し合っている姿勢も印象的であり、多様な宗教が共存する社会の魅力を強く感じた。

2つ目は都市部アルマトイにおける伝統文化の在り方についてである。特に印象的だったのは、アルマトイの人々、特にカザフ国立大学で、現代でもカザフの伝統的なアクセサリーや伝統的な文様の入った服を身に付けている女性を多く見かけたことである。特に頭の飾りやネックレス、ピアスなどで伝統的な意匠をさりげなく取り入れている印象が強かった。また民族衣装をそのまま身に着けるというよりは、カザフスタンに伝わる植物や動物を模した伝統的な文様を、現代の衣服や鞄に取り入れていたものを多く見た。日本でも着物や和柄をコーディネートに取り入れている若い女性を見かけることがあるが、アルマトイでは日本よりも自然なかたちでそのような伝統が浸透していると感じた。さらに、美術館で現代の作家・職人が手掛けた遊牧民族の伝統的な日用品、衣 服、絨毯、装飾品などを鑑賞したり、多くの若者が民族楽器であるドンブラをとても上手に演奏していたりなど、都市アルマトイで何不自由ない現代的な暮らしを送る中でもカザフスタンや中央アジアの遊牧民族を身近に感じる機会が多かった。カザフスタンは多民族・多国籍国家である。カザフスタンの伝統文化は、現代において自国の文化を再認識し、誇りを持つために重要なのではないだろうか。独自の文化を守りながらも新たな価値を付加していくことは、カザフスタンのアイデンティティの確立、多様性の尊重につながるのではないかと感じた。私は伝統を現代の生活や芸術に心地よく取り入れているカザフスタンの暮らしをとても気に入った。

カザフスタンに来て、毎日人々の温かさに触れた。研修に参加したことで、他者への思いやりや心配りの大切さを実感し、行動に移したいと強く思えるようになった。特にホストファミリーの存在は大きく、彼らと過ごした日々は忘れがたい思い出となった。ホストシスターであるジャスミンの誕生日会にはたくさんの人が訪れ、大いに賑わっ た。彼女の友人とロシア語で会話を交わし、これまで学んできた言語を実際に使う貴重な機会となった。最初は緊張したが、会話が弾むにつれて考え込まなくてもロシア語が口から出てくるようになり、自分の成長をわずかながらに実感できた。ホストブラザーとホストシスターは英語も日本語も上手であったため、ロシア語やカザフ語の単語の意味を丁寧に教えてくれた。カザフ語を使うととても喜んでもらえることも印象的だっ た。「ラフメット(ありがとう)」や「サウ ボル(さよなら)」、「ケッタク(行くよ)」といった簡単なフレーズを使うだけでも、「カザフ語を話してくれて嬉しい」と笑顔になってくれた。ホストマザーの手料理もカザフスタンでの生活を豊かにしてくれた大きな要素の一つだった。毎日さまざまなカザフ料理を作ってくれ、そのどれもがとても美味しかった。また、滞在中に 2 回ほど風邪を引いて寝込んでしまったこともあった。そのときは海外という心細さもあいまってかなり弱ってしまったが、ホストファミリーがとても親身になって看病してくれた。薬を用意してくれたり、部屋まで温かい食事を運んでくれたりと、まるで本当の家族のように気遣ってくれた。その優しさが胸に染み、異国の地でありながらも安心して過ごすことができた。ホストファミリーとの日々を通して、人の温かさや思いやりの大切さを改めて実感し、私も同じように愛情をもって人と接したいと思うようになった。ホストファミリーのおかげでカザフスタンでの滞在がより充実したものになり、この国に対する愛着も一層深まった。

さらにカザフ国立大学の学生たちにも本当にお世話になった。ご飯や遊び、スキーに連れて行ってくれたり、日本やカザフについて話したり、たくさんの思い出ができた。彼らはとても日本語が上手で何度も助けられた。彼らの姿が語学へのモチベーションにつながり、私もできるだけロシア語で話してみようと頑張ることができた。好きな音楽が同じだった学生とロシア語で盛り上がり、自分の演奏動画を見せて褒めてもらえた時はすごくうれしかった。第二外国語でロシア語を学んでいたときは、この言語を実際に使って人と仲良くなるという想像が明確にはできていなかった。しかしこの研修でたくさんの友人ができ、外国語を学ぶことでこんなにも新しい世界が見られるのだということに気が付き、一歩成長できたように思う。心から親切なカザフスタンの人々に出会えたことが、この研修における私の一番の財産である。

カザフスタンでは日本よりも穏やかに時間が流れているように思う。授業が終わって春が徐々に訪れつつある街を散歩しているとき、タンバリタス遺跡で雄大なステップと地平線を目の当たりにした時、バスの窓から天山山脈を眺めるとき、言葉にしがたい幸福を味わうことができた。日本にいた時は、授業、サークル、バイト、人間関係のことで頭がいっぱいで、自分を見つめ直す時間が少なかったように思う。カザフスタンの優しい空気に包まれていると、自分が本当にやりたいことを心から楽しみ、満足のいく人生を送りたいな、と強く思えるようになった。ロシア語の学習をこれからも続けたい し、絶対にもう一度カザフスタンを訪れたいと思う。

この研修を支えてくれた同じ筑波大学のメンバー、他大学の学生のみなさん、先生方、関係各所のみなさまに心から感謝いたします。

【参考文献】

外務省ホームページ カザフスタン (最終アクセス 2025 年 3 月 25 日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kazakhstan/data.html