ウミルザコヴァ・ナズィム

フィールドトリップでは、石垣島にある国際サンゴ礁研究モニタリングセンターを訪問するという特別な機会がありました。同センター自体は、世界サンゴ礁モニタリングネットワーク(GCRMN)の拠点として日本と東アジアの生態系を保全するために2000年5月に設立され、サンゴや海洋生態系の保全、海洋生物に関する知識と意識の普及に重要な役割を果たしています。

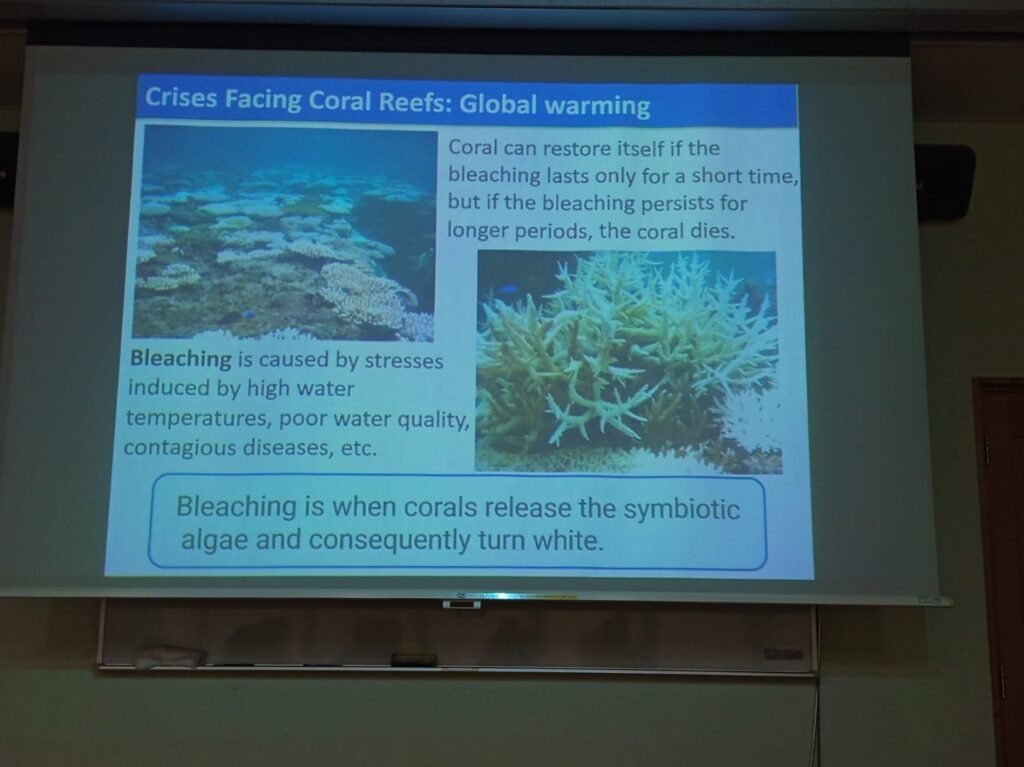

石垣島訪問3日目は、国際サンゴ礁研究モニタリングセンターを訪問し、ツアーに参加して、サンゴの保全に関する有益な講義を聞きました。講義を受ける前は、サンゴについての知識は限られていましたが、サンゴは植物ではなく、共生藻類に依存し、光合成で餌をとる海洋動物に分類されるということを知ったのは、私たちにとって大きな発見でした。また、サンゴの役割と、海洋生態系と人間にとってのサンゴの重要性についても学びました。サンゴ礁は自然の障壁として機能し、海岸線を侵食や暴風雨による被害から保護するだけでなく、魚、ウミガメ、無脊椎動物などの海洋生物の25%以上が食料や捕食者からの避難所としても利用しています。講義では、気温上昇や気候変動、乱獲、水質汚染などによりサンゴ礁の白化が起こり、その結果、石垣島のサンゴの50%が白化現象に悩まされていることも学びました。この問題を解決するために、センターの科学者たちは衛星画像、水中調査、遺伝子分析などを利用してサンゴの健康状態を追跡しています。また、サンゴの移植プロジェクトも実施しており、育成場でサンゴの破片を育て、劣化した地域に植え直すことで、損傷したサンゴ礁の修復を支援しています。重要な貢献の一つは研究の実施であり、その中でセンターは、サンゴの繁殖と成長にダメージを与えるオキシベンゾンを含まない日焼け止めの使用など、観光客向けの推奨事項のリストを提示しました。

以上のことをまとめると、海洋生態系保全のための気候変動解決にはグローバルな協力が必要であるにもかかわらず、中央アジアに住む私たちは海洋生態系の問題を意識していなかったので、国際公共政策を学ぶ私たちにとって、石垣のサンゴ礁に関する講義を聴くことができたのは非常に有意義であった。新しいテーマを研究し、視野を広げ、それによって地域の地域問題についてより深く認識することができたので、私たちにとって非常に有益でした。