ラシドヴァ・ルフソラ

私たちの旅は、ニセコビュープラザから始まりました。ここは道の駅として知られ、観光客の玄関口であると同時に、地元の農家を支える場でもあります。活気あふれるファーマーズマーケットでは、採れたての農産物や地域の特産品、そして住民たちが手作りした工芸品が並んでいました。

ひときわ目を引くのは、農家のポートレートが沢山貼られている大きな掲示板です。それぞれに名前、農場の所在地、栽培している作物、そして個人的なメッセージが添えられています。この取り組みによって、無名の野菜が“顔の見える関係”に変わります。訪れる人々は単に野菜を買うだけでなく、それを育てた人々と出会い、感情的な価値と信頼を一つひとつのやりとりの中に感じるのです。

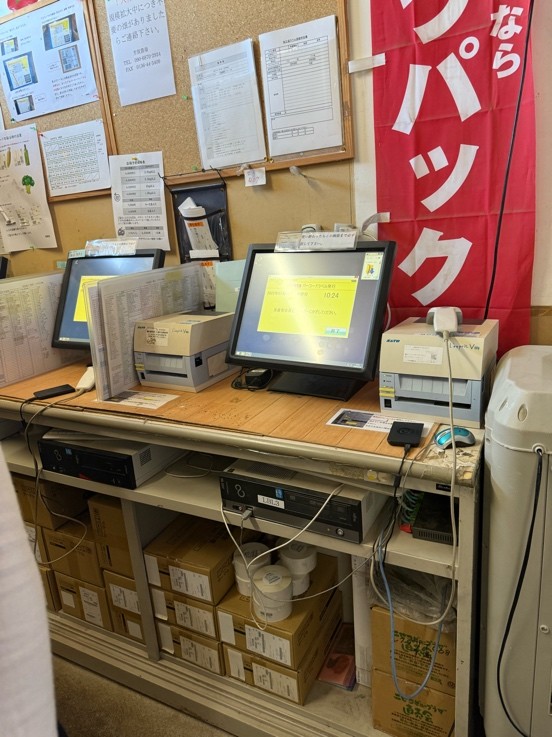

このモデルを特に魅力的なものにしているのは、農家自身に与えられている「主体性」です。舞台裏では、生産者がリアルタイムの需要、季節性、顧客の行動に基づいて商品価格を設定・調整できる自動価格設定システムを利用しています。タッチスクリーンの操作画面は分かりやすく設計されており、高齢の農家であっても簡単に使いこなすことができ、自らの経営判断を自分で行えるようになります。このシステムによって中間業者への依存も減り、農家は利益率に対するより大きなコントロールを持つことが可能になるのです。

このような仕組みは、経済の持続可能性と社会的なつながりの両方を促進します。安定した販路を見つけるのが難しい高齢の生産者も、この仕組みのおかげで誇りを持って農業を続けることができます。一方で、観光客や地域住民は、個人のぬくもりが感じられる新鮮な地元産の農産物を楽しむことができます。これは単なる取引ではなく、「認知」「継続性」、そして「レジリエンス(回復力・持続力)」に関わります。

「ニセコまち」への訪問では、都市計画がどのように地方の人口減少、住宅不足、そして気候変動への適応といった現実に対して対応できるかを直接見ることができました。従来のようなトップダウン型の開発とは異なり、この地域は住民との対話を通じて共に創り上げられており、市民や地元関係者によって設立された官民連携の会社「ニセコまち株式会社」がその調整役を担っています。

このプロジェクトが始まったのは2018年、ニセコ町が「SDGs未来都市」に選定されたことがきっかけでした。これは、ニセコの住民たちから寄せられた「手頃な住宅の不足」「高騰するエネルギーコスト」「老朽化するインフラ」といった深刻な課題に応えるためのものでした。

こうした背景を踏まえ、住宅は耐久性を重視して建てられており、大雪や厳しい冬にも高額な維持費をかけずに対応できるようになっています。断熱材を活用した省エネ設計により、冬の寒さの中でも住民は快適に、かつ低コストで過ごすことができます。さらに、建物は太陽光発電や低炭素な暮らしにも対応できるよう設計されており、この地域全体が、より自立した気候配慮型ライフスタイルの実験場となっているのです。ニセコまちは、調和の取れた公共の計画を通じて個々のニーズがどのように満たされるかを示しています。これは、小さな町が人々の暮らしの課題を出発点として、より広い視野を持った長期的な解決策へとつなげていく、実践的な一例です。

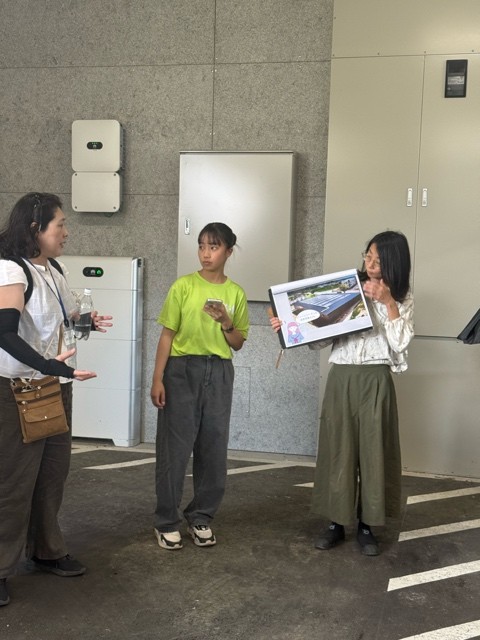

最後の訪問先として、私たちはニセコ高校を訪れる機会を得ました。この公立高校は、地域の将来を担う世代を育てるうえで重要な役割を果たしています。私たちは、地元の小さな町での学びの経験を共有してくれ生徒や先生方に温かく迎えていただきました。

この学校のカリキュラムや活動は、農業体験や環境教育、SDGsに関連する取り組みに至るまで、地域の環境や文化と深く結びついています。特に印象的だったのは、ニセコ未来プロジェクトの紹介に携わった生徒たちの話を直接聞けたことです。彼らの参加から、学問的な知識だけでなく、自分たちの町の未来に対する強い責任感が感じられました。

この見学を通じて、持続可能な発展の原動力として教育の重要性を改めて実感しました。教育は、地域のニーズに応えながら、若者たちが自らのコミュニティを形づくる力を育むものなのです。