オトゥクルベクキジ・アクライ

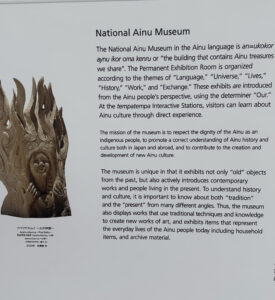

国立アイヌ民族博物館・民族共生象徴空間(通称ウポポイ)は、先住民族であるアイヌの人々の文化と歴史への理解・尊重・認識を促進することを目的に、2020年、北海道白老町に設立されました。「ウポポイ」という言葉は、アイヌ語で「大勢で一緒に歌うこと」を意味し、集合的な記憶、文化的癒し、そして先住民族としてのアイデンティティの活性化を中心に構築されたこの施設にふさわしい名前です。ウポポイは、単なる従来型の博物館ではなく、文化的複合施設であり、政治的なメッセージでもあります。それは、日本国家が自らの植民地時代の過去と向き合い、これまで疎外されてきた声に対して発言の場を与えようとする試みです。

晴れた日に美術館を訪れ、最初に皆で抱いた印象は畏敬の念でした。展示内容だけでなく、敷地の広大さに圧倒されたのです。大きな湖のほとりにあり、森に囲まれたその博物館は、自然と調和していました。

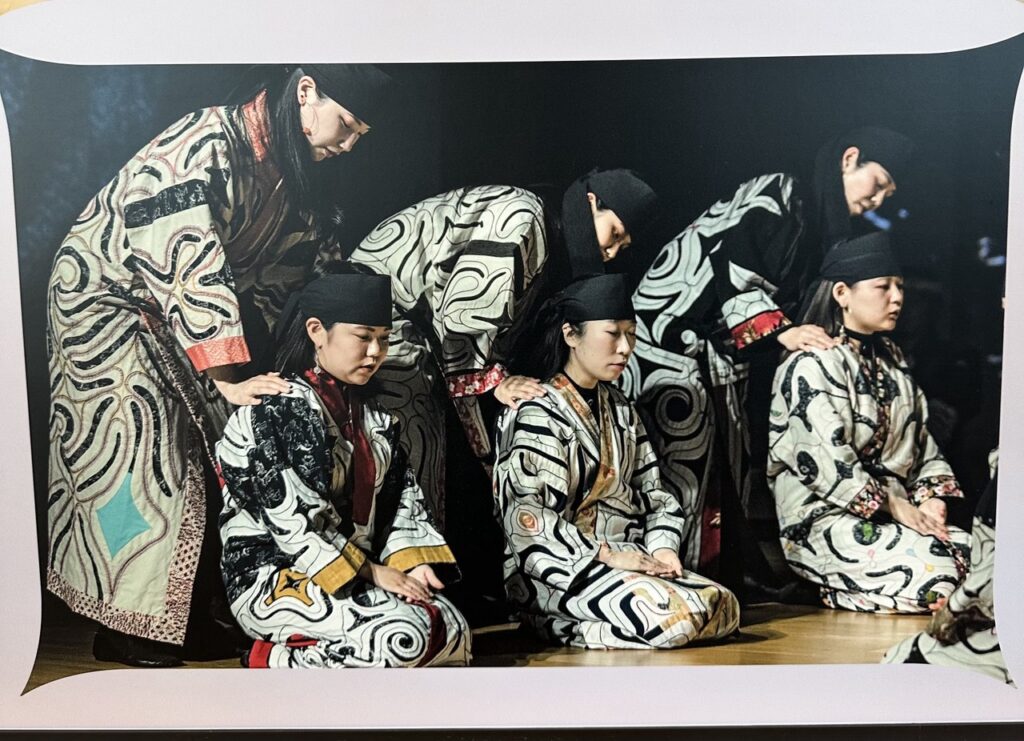

没入型のアクティビティでは、歴史を生き生きとした形で体験することができました。私たちはアイヌの伝統的な弓矢を体験し、リアルな装飾が施されたアイヌの家の再現展示を歩いて見学し、さらに伝統的な刺繍入りの衣装まで身に着けることができました。

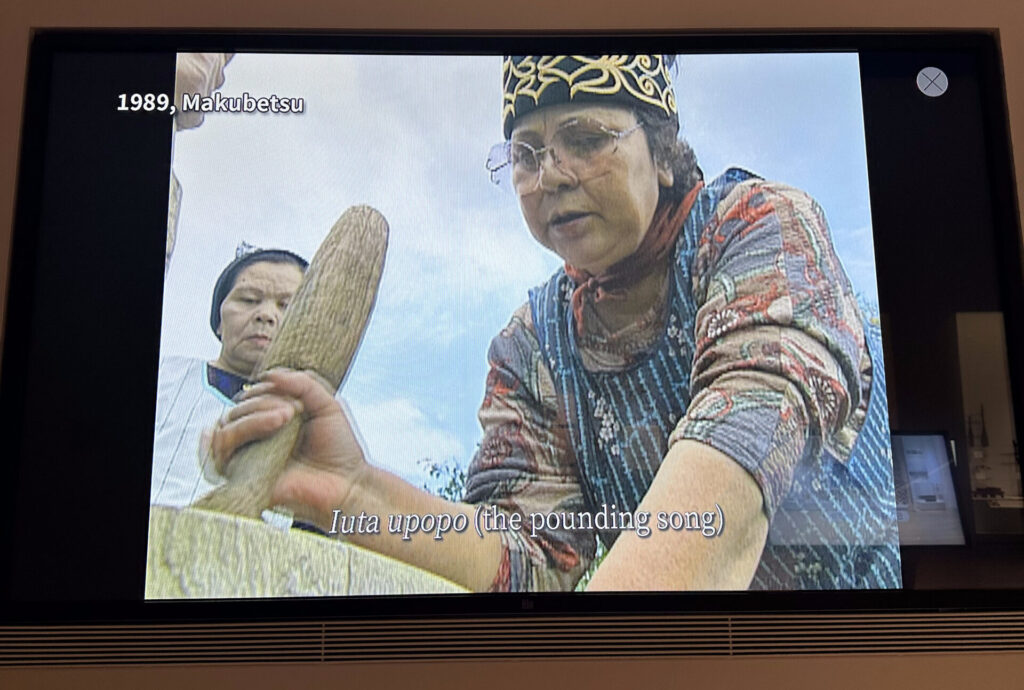

私にとってこの訪問で最も知的かつ感情的に心を揺さぶられたことは、アイヌの精神性に触れたことでした。彼らの物悲しくも美しい歌に耳を傾け、川や熊、木々といったすべての存在に“カムイ(神霊)”が宿るというアニミズム的な信仰について学びました。歌と踊りのパフォーマンスは、言葉では言い尽くせないほど魅了されるものでした。私にとってそれは単なる芸術ではなく、人々の精神そのものでした。ウポポイで実際のパフォーマンスを見られたことは大変光栄であり、その体験を通じて私たちは歌や感情を通してアイヌの人々とつながることができたように感じました。それは単なるエンターテインメントをはるかに超えた、神聖な儀式でした。

アイヌの人々は、北海道、サハリン、千島列島に先住する民族であり、歴史的に周縁化と同化政策にさらされてきました。特に明治時代の政策下では、土地、言語、文化的アイデンティティを奪われることとなりました。今日、ウポポイのような取り組みは、先住民族とその声の承認、そして回復的正義への遅くとも必要な一歩を示しています。

私にとって特に心に響いた瞬間は、アイヌの口琴(息と張力で振動させて音を出す、小さな楽器)を目にしたときでした。それはまさに、私が子どもの頃から知っている、キルギス文化でなじみ深い金属や木製の顎琴(テミル・コムズやジュガチ・オーズ・コムズ)と全く同じものでした。これにより、こうした小さなものが、大陸を越えて人々をつなぐ架け橋となりうるということを思い出しました。先住民族同士は、グローバリゼーションによってではなく、太古の歴史を通じて常につながっていたのです。

サステナビリティを学ぶ大学院生として、私はこの訪問でいくつかの大切な教訓を得ました。まず、持続可能性には経済や環境だけでなく、「文化の存続」も含まれるべきだということです。GDPの増加や排出量の削減は不可欠ですが、口承の歴史、言語、先住民族の知識体系を守ることも同じくらい重要なのです。第二に、教育は中立的、または無難に整理されたものである必要はないということです。ウポポイのような博物館は、教育が感情的で政治的、そして極めて個人的なものであり得ることを示しています。そして私たちは、過去の物語を自由に語れるべきです。歴史を学ぶことで、私たちは同じ過ちを繰り返さずにすむかもしれないのです。