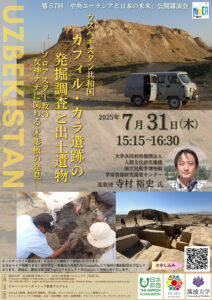

2025年7月31日(木)、第57回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。国立民族学博物館 学術資源研究開発センター准教授の寺村裕史先生を講師にお招きし、「ウズベキスタン共和国カフィル・カラ遺跡の発掘調査と出土遺物―ゾロアスター教の女神ナナに関わる木彫板の発見―」と題する講演をしていただきました。

2025年7月31日(木)、第57回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会を開催しました。国立民族学博物館 学術資源研究開発センター准教授の寺村裕史先生を講師にお招きし、「ウズベキスタン共和国カフィル・カラ遺跡の発掘調査と出土遺物―ゾロアスター教の女神ナナに関わる木彫板の発見―」と題する講演をしていただきました。

寺村先生は、岡山大学大学院で博士の学位を取得され、総合地球環境学研究所のプロジェクト研究員や国際日本文化研究センターの機関研究員などの職を経て、現職につかれていらっしゃいます。文化情報学や情報考古学をご専門とされ、GIS(地理情報システム)を活用して考古学の研究にご尽力されています。

今回の講演では、寺村先生が2011年頃から発掘調査に携わっておられるカフィル・カラ遺跡についてのご紹介いただき、そこで出土した遺物や、それらがどのように研究されているかに大きく3つに分けてお話しくださいました。

ウズベキスタンの都市サマルカンドの中心部から南東へおよそ10㎞離れた場所に位置する「カフィル・カラ遺跡」。「異教徒の城」という意味を持つこの遺跡は、シタデル(城塞)、シャフリスタン(城壁内市街地)、ラバド(郊外区)から構成されています。シタデルの両側には、それぞれ3基の塔も確認されています。この遺跡の調査は、2019年までは帝塚山大学が、それ以降は国立民族学博物館がサマルカンド考古学研究所との学術協定のもとで行っています。講演会は、こうした遺跡の概要説明から始まりました。

「木彫板絵の発見」

シタデル(城塞)の中心部にある一室から木彫板が出土されました。木材はすでに炭化が進んでおり、非常にもろい状態であったそうです。ばらばらになりそうな状態であったため、薬剤を使用して補強しながら慎重に土を取り除き掘り出されたそうです。結果、横1.3m×縦1.1mにおよぶ大きな木彫板絵が発掘されました。板絵の中央にゾロアスター教の女神ナナが大きく彫刻されており、その周りに供物を捧げる人たちや箜篌(ハープに似た撥弦楽器)、琵琶、ラッパを持つ音楽隊の姿も彫られていたそうです。寺村先生は、彫り込まれた絵を「起こし図」と呼ばれる絵を用いてご説明くださいました。さらに、同じ部屋には祭壇のような構造物も確認されており、その中から宝飾品が採集されたそうです。

発掘調査で見つかった木彫板絵などの成果をもとに、カフィル・カラ遺跡はサマルカンドの王たちの離宮だった可能性が高く、また、寺院的な役割も持っていたのではないかという考察をお話しくださいました。特にこの木彫板絵の発見は、ソグド人の宗教観について実資料に基づいた議論を可能にした点で非常に意義深く、ゾロアスター教自体の研究資料としても非常に価値が高い資料であることを、寺村先生が詳しく解説してくださいました。

「食糧庫と考えられる部屋」

木彫板絵が発掘された部屋とは別の部屋から、炭化した穀物類や木材、炭、灰が発見されたそうです。具体的には、麦やアワなどの穀物類の他に、くるみやニンニク、羊・牛などの動物の骨も見つかっており、食料に関連する品々が多数出土しました。また、9~10個の大型の壺も確認されており、それらの壺には水や油などが入っていたと考えられているそうです。これらの出土遺物から、この部屋は食糧庫として使用されていた可能性が高いと推察されたそうです。さらに、建物が火災にあった痕跡も見られ、これらが炭化した状態であったため、現代まで遺物として残ったと考えられています。タラス河畔の戦いのような世界史的な大きな動きと、カフィルから出の発掘調査成果が示すことを照らし合わせてみても、その解釈において大きな矛盾はないと寺村先生はお話しくださいました。

「大ホール(大型建物)の確認」

2013年から行われている発掘調査により、シタデル(城塞)から少し離れた場所でも「大ホール」が発掘されました。この建物もシタデル同様に火災の痕跡が確認されていますが、色の残っている壁画片も見つかったそうです。大ホールの内部の構造や壁画を備えていたこと、出土貨幣などから、特別な意味を持つ広間であったと考えられているそうです。また、火災の時期はシタデルと同様、8世紀初頭と推定されています。

講演の最後には国立民族学博物館で行われる特別展についてお知らせいただいたり、質疑応答では、現状の考古学における情報技術の使われ方やその課題についての質問が挙がったりと、講演会は多数の方にご参加いただき、大変意義深いものとなりました。