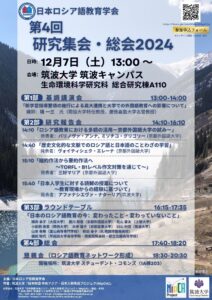

2024年12月7日(土)、日本ロシア語教育学会 第4回研究集会・総会が筑波大学で行われました。

2024年12月7日(土)、日本ロシア語教育学会 第4回研究集会・総会が筑波大学で行われました。

NipCAプロジェクト教員・スタッフを中心とする筑波大学ロシア語教員一同は、以下の学会発表を行い、また会場校として運営に協力しました。

ラウンドテーブル:「日本のロシア語教育の今:変わったこと・変わっていないこと」

題目:「筑波大学の初修外国語教育としてのロシア語教育の過去・現在・未来:ポストコロナ時代のロシア語教育ビジョン」

発表者:臼山利信、加藤百合(人文社会系教授)、アファナシエヴァ・ナターリア、徳田由佳子、光井明日香、大崎果歩(ロシア語非常勤講師)、山本祐規子(人文社会系准教授)

報告では、まず筑波大学におけるロシア語教育の歴史が紹介されました。続いて、中国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語といった他の初修外国語と比較しながら、コロナ禍およびウクライナ戦争の前後におけるロシア語履修者数の変化が検討されました。

さらに、ロシア語選択の動機に関する履修者アンケートの分析が示され、以下の点が明らかになりました。

1. 初修ロシア語履修者は、基本的に明確な動機を持ってロシア語を選択している。

2. 大半の履修者は、ロシア語選択に際してウクライナ戦争の影響を受けていない。

3. 影響を受けたと回答した学生の多くは、ウクライナ戦争への関心から、むしろ積極的にロシア語を選択している。

4. ロシア語履修者の相対的な減少の一因として、学生がウクライナ戦争を契機にロシア語に忌避感を抱き、他の外国語を選択している可能性がある。

加えて、ウクライナ戦争開始後のロシア語教育では、ロシアに限定せず、ロシア語圏諸国へのアプローチを含む新たな教育パラダイムへの転換が進んでいることが、今後の課題や展望とともに述べられました。最後に、中央アジアやコーカサスにおける筑波大学の海外オフィスが紹介され、他大学に対しても積極的な活用が呼びかけられました。