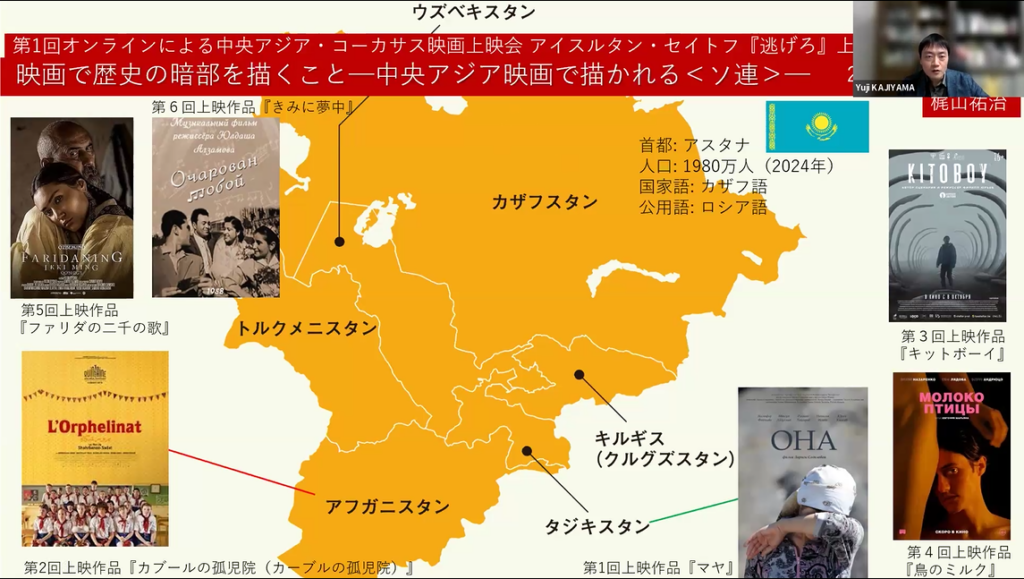

2025年3月21日(金)、第1回オンラインによる中央アジア・コーカサス映画上映会が開催されました。これまで全6回開催してきたオンラインによるロシア・中央アジア映画上映会を引き継ぎ、中央アジア・コーカサス映画上映会という新たな枠組みによって、当該地域の映画を紹介していく新たな企画です。第1回目となる今回は、ロシア・中央アジア映画上映会でもまだ取り上げる機会のなかった、中央アジア最大の映画大国カザフスタンで製作されたアイスルタン・セイトフ監督の映画『逃げろ』(2022年)を上映しました。

2025年3月21日(金)、第1回オンラインによる中央アジア・コーカサス映画上映会が開催されました。これまで全6回開催してきたオンラインによるロシア・中央アジア映画上映会を引き継ぎ、中央アジア・コーカサス映画上映会という新たな枠組みによって、当該地域の映画を紹介していく新たな企画です。第1回目となる今回は、ロシア・中央アジア映画上映会でもまだ取り上げる機会のなかった、中央アジア最大の映画大国カザフスタンで製作されたアイスルタン・セイトフ監督の映画『逃げろ』(2022年)を上映しました。

『逃げろ』は1931年11月における、カザフスタン東南部のある村を舞台にしています。ホロドモール(大飢饉)に見舞われた村では食料が尽きかけ、餓死者が続出します。そこで、道に詳しい墓掘り人のイサタイに白羽の矢が立ち、荷馬車で4日かかる近くの街まで、援助を求めていくことになります。ところが周囲の村も飢饉に見舞われ、その道中は彼にとって、逃げ出したくなるような恐ろしい旅の始まりとなるのでした。

今回は上映前に行っていた解説を2人体制にし、より作品の理解を深めるための新しい試みが行われました。まず、NipCAプロジェクト協力教員でもある梶山祐治准教授による「映画で歴史の暗部を描くこと:中央アジア映画で描かれる〈ソ連〉」と題する講義、続けて武蔵野音楽大学非常勤講師の東田範子氏による「映画『逃げろ』とカザフ文化」と題する講義がありました。中央アジア映画が専門の梶山准教授による講義では、最新のカザフ映画の現状についての紹介から始まり、ホロドモールの歴史、『逃げろ』と同じ年にカザフスタンでホロドモールを題材にした映画が製作されていること、映画で過去の歴史の暗部を描くことの意味についての解説がありました。次の中央アジア音楽の専門家である東田氏の講義では、映画で使用されている楽器がその音色とともに紹介され、「フォークロア合奏」を成しているという点、箏に似たジェティゲンとその伝説、映画が下敷きとするカザフおよびテュルク神話などについての解説が行われました。

上映後のアンケートによる今回の作品に対する評価は軒並み高く、特に音や映像に感銘を受けたというコメントが多く見られる中、今までのオンライン上映会でもっとも良かった、という声も聞かれました。アンケートに寄せられたご質問に関しては、今後、刊行予定の報告書で、可能な限り取り上げてお答えしていく予定です。

NipCAプロジェクトでは今後も引き続き、中央アジアに加え、コーカサス諸国の映画を含む、さまざまな地域の映画上映会を開催していきます。