ムハンマドイブロヒモフ・ボティルジョン

2025年7月、筑波大学のSPJESフェローと北海道のニセコ地域へフィールド調査に出かけました。世界的に有名なスキーリゾート地であるこの地域は、急速かつ国際的な成長によって複雑な社会経済的プレッシャーに直面しており、私たちの目的は、その中で持続可能な開発原則が現実にどのように適用されているのかを観察・分析することでした。政府関係者やサステナビリティ・コーディネーターとの面会も行程に含まれていましたが、特に印象的だったのはニセコ高橋牧場の訪問でした。そこでは、日本の「6次産業化」政策を抽象的な概念としてではなく、実際に地域社会の中で家族経営の農場がどのように生まれ変わり、重要な役割を果たしているかを具体的なビジネスモデルとして学ぶことができました。

牧場の評判はすでに私たちの耳に届いており、メンバーの多くが「伝説の」北海道ソフトクリーム(図1-a)を楽しみにしていました。しかし、私たちの主な目的は、その高品質を可能にしている革新的なビジネスモデルを分析することでした。そこで見つけたのは、日本でも有数の美しい景観(図1-b)を背景にした、レジリエンス(回復力)、起業家的な学び、そして地域社会への深い献身にまつわる物語でした。

到着して最初に目に入るのは、息をのむような景色です。牧場は緑豊かな土地に広がり、トウモロコシ畑や花畑が、象徴的な円錐形の羊蹄山へと続いています。牧場自体は、赤い屋根の木造建物が集まる温かみのある場所で、牛乳やヨーグルト、チーズ、ケーキなどを加工する「工房」がいくつも並んでいます。牧草地には古びた赤いトラクターが置かれており(図1-a)、牧場の農業的ルーツを象徴するフォトスポットになっています。

この丁寧に作り込まれた環境こそが、牧場のビジネスモデルにおける第三次産業、すなわちサービス業の要素であり、単なる生産現場を観光地へと転換させているのです。

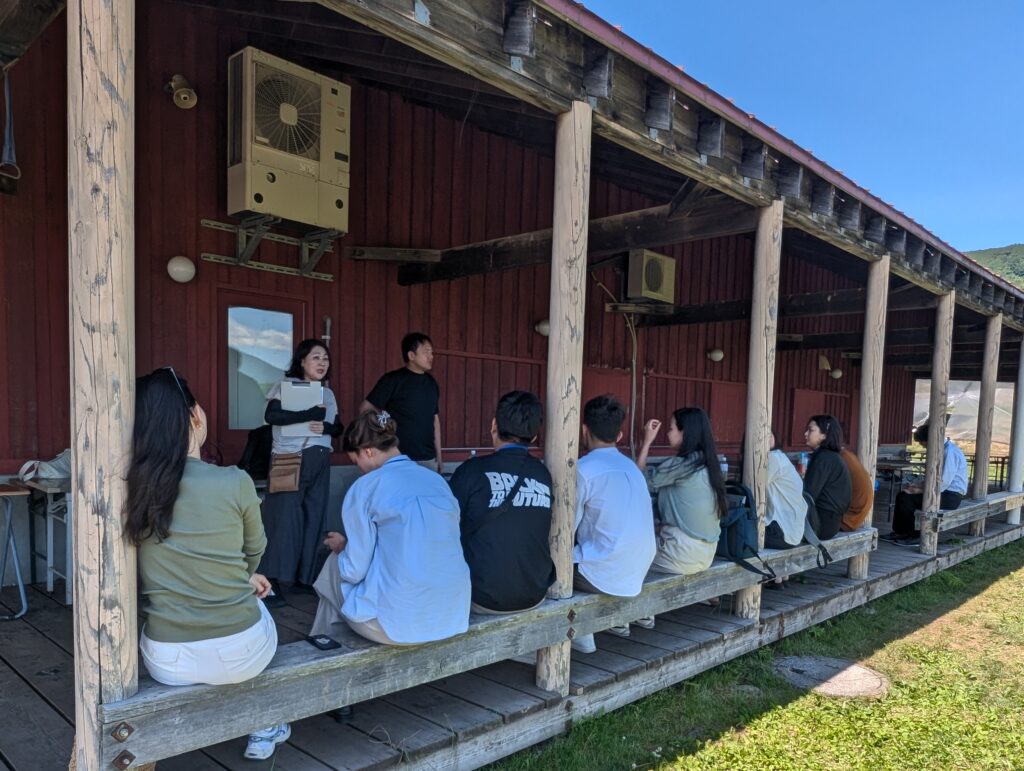

「第六次産業化への挑戦」と題された高井啓(たかい けい)氏による屋外講義(羊蹄山を眺めながら)の中で説明されたように、牧場の進化は、記録された経済的な圧力に直接対応したものでした。日本の多くの農業事業と同様に、高橋家も1990年代には農業収入の減少や生乳の需要低下という課題に直面していました。そうした中で、1970年に牧場を引き継いだ現社長・高橋衛(たかはし まもる)氏のもと、牧場は一次産業としての生産に特化するのではなく、戦略的な転換を図るようになったのです。

この戦略は、いわゆる「六次産業化」あるいは「アフリイノベーション(AFFriinnovation)」の典型的な実例です。これは、一次産業(生産)、二次産業(加工)、三次産業(サービス)を垂直統合することで新たな価値を生み出すという考え方です。今回の訪問では、まさにこのモデルを実地で観察することができました。

自由時間には、私は牛や畑といった一次産業の現場を見ることができました。グループ全体では、チーズやヨーグルトを製造している工房(二次産業)を見学し、最終製品が販売されているカフェやショップ(三次産業)も見学しました。隣接する「チーズ工房」のチーズを使ったピッツェリア「マンドリアーノ」は、この垂直統合の相乗効果を体現する、そしてとても美味しい例です。私たちが皆でシェアしたピザは、薪窯で焼きたてのもので、この統合型システムの成果をそのまま味わえるものでした。

この成功したモデルは、一朝一夕に実現したものではありません。牧場の歴史は、試行錯誤と失敗からの学びの積み重ねによるものです。1990年代後半に行われたチーズ製造への初期の試みが上手くいかなかったことや、東京・吉祥寺への小売展開がわずか2年で撤退を余儀なくされたことを知りました。それでもなお、「のむヨーグルト」などの製品や、直営レストランにおける成功は、学ぶべき優れたモデルであるといえます。分析的な観点から見ると、高橋牧場の運営は、いくつかの主要な「持続可能な開発目標(SDGs)」に大きく貢献しており、地域的・地球的課題に対する強力なローカルソリューションとなっています。

たとえば、SDG 8(働きがいも経済成長も)およびSDG 12(つくる責任 つかう責任)に関して、ニセコ地域で特に深刻なのは、季節型観光経済への依存によって雇用が不安定になるという問題です。訪問時に提供された資料によると、高橋牧場では年間を通じて約60人に安定した雇用を提供しており、これは「働きがいのある人間らしい仕事」を生み出すと同時に、より強靭な地域経済の形成につながっています。

さらに、牧場で生産した生乳を自社で加工し、レストランで使用するその他の食材も地域から調達することで、地元のサプライチェーンを強化し、責任ある消費を促進するとともに、食品輸送に伴う炭素排出量の削減にも貢献しています。牧場で最も人気のある商品(少なくとも私にとっては)はソフトクリームであり、これはこのビジネスモデルの成功を象徴するものとして理解できます。私たちが喜んで確認したその卓越した品質は、自家生産の新鮮な牛乳をすぐに使用できることによるものであり、これは垂直統合の具体的な利点です。複雑なサプライチェーンに依存している競合他社には、容易に再現できるものではありません。

今回の訪問で最も印象的だった発見のひとつは、高橋氏のビジョンが自らの牧場の敷地を越えて広がっているということでした。高橋氏は「ニセコ未来」持続可能なまちづくりプロジェクトを主導する官民連携企業「ニセコまち株式会社」の代表取締役でもあります。このプロジェクトは、観光ブームによって引き起こされた住宅不足に対応するために、450人が住める手頃で環境に配慮したまちを建設しようとする野心的な取り組みです。これは、ニセコ地域の長期的な福祉に対する並々ならぬ取り組む姿勢を示すものであり、私の調査報告書で言及した「トライアローグ(trialogue)」──すなわち、民間企業、公的機関、市民社会の三者が建設的に協力し、地域の複雑な課題を解決しようとする実践的な例でもあります。

総じて、高橋牧場は、品質と地域社会への真摯な取り組みに根ざした起業家的イノベーションと「アフリイノベーション(AFFriinovation)」の概念が融合することで、持続可能でありながらかなり収益性の高いビジネスへと成長しうることを示す、非常に示唆に富んだケーススタディです。